Introduction :

La première étape cruciale lorsqu'on envisage de se lancer dans un projet est de se poser des questions fondamentales telles que : "Pourquoi ce projet ?", "Quel est son objectif concret ?", "À quels besoins spécifiques doit-il répondre ?", "À qui profite-t-il ?", "Sur quoi exerce-t-il son impact ?", etc.

En effet, le dessein du système que l'on s'apprête à concevoir repose sur la satisfaction d'un besoin. Il est donc impératif de se poser ces questions et d'exprimer clairement les réponses pour définir les objectifs à atteindre. C'est ce que l'on appelle communément l'analyse du besoin, une étape cruciale à initier dès le lancement du projet, souvent réalisée dans les bureaux d'études lors de la phase initiale d'étude.

Bien que certains puissent sourire à cette notion, je vous assure que même pour un projet de petite envergure, une analyse approfondie du besoin est essentielle pour concrétiser un projet qui satisfait pleinement vos attentes, et ce, au meilleur coût possible.

En effet, l'aboutissement de l'étude du besoin est la définition du cahier des charges fonctionnel, abrégé CDCF. Sous forme de tableau, ce document rassemble toutes les exigences auxquelles le produit issu du projet devra répondre. Il facilite une communication optimale des souhaits de manière claire et détaillée, structurant ainsi le cheminement vers la solution finale complète tout en évitant les confusions, le sous-dimensionnement susceptible de rendre le produit non fonctionnel, et le surdimensionnement coûteux.

Pour illustrer cette démarche, je vais vous présenter la méthode APTE : une approche en trois étapes conduisant à la réalisation d'un cahier des charges.

Étape 1 : "La Bête à Corne"

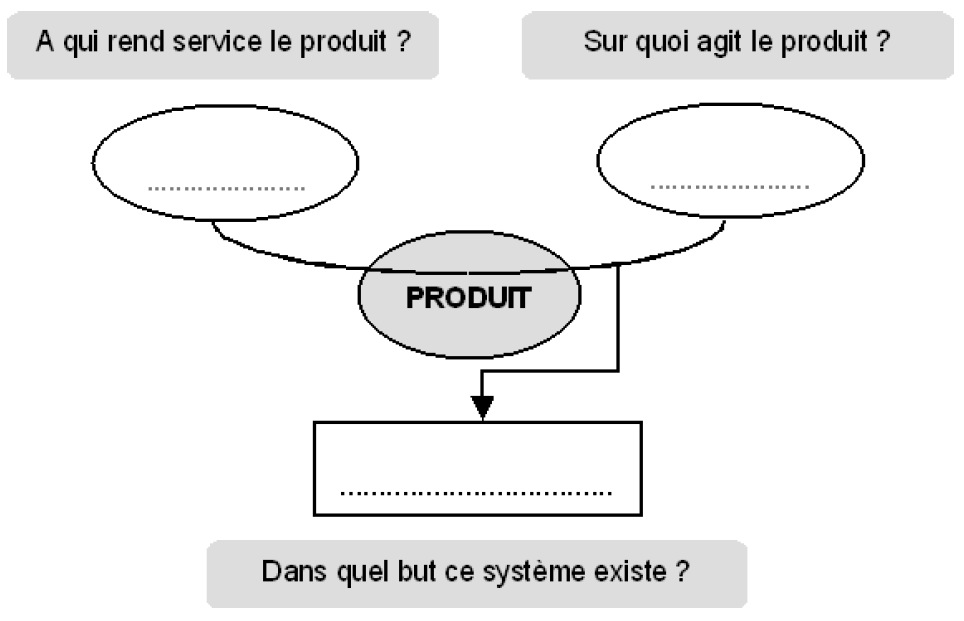

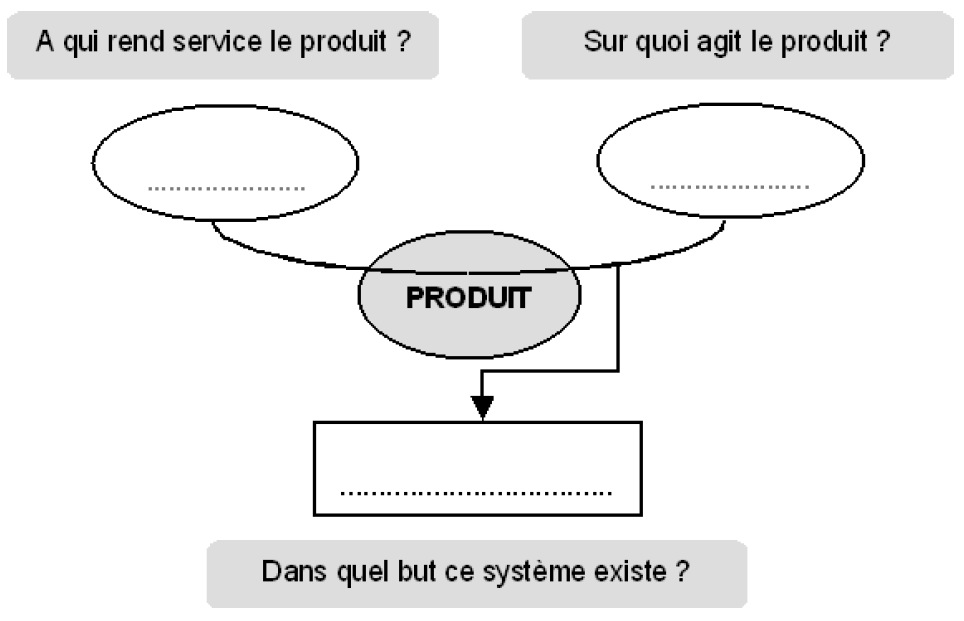

Cette phase vise à fournir des réponses claires aux questions essentielles concernant le produit : Pour qui est-il conçu ? Sur quoi exerce-t-il son impact ? Dans quel but est-il destiné ?

Le tout est présenté de manière très simple dans ce schéma qu'on appel la "bête à corne" .

Répondre à ces questions offre un aperçu préliminaire des fonctions et services du produit. C'est le strict minimum pour établir une direction claire. Je suis convaincu que le schéma précédent est assez explicite pour que je puisse passer à la suite.

Mais euh… Moi je ne vois pas à quoi ça sert … ça sert à faire joli ? Est-ce uniquement esthétique pour un rapport?

Absolument pas ! En réalité, cette démarche vise à replacer le produit dans son contexte, offrant une vue d'ensemble du produit et de son environnement. En un simple coup d'oeil ce schémas réponds aux principales questions qui concerne la raison de l'existence même du produit ! Et ça mieux vaut ne pas le perdre de vue si on veut faire le produit qui convient.

Bref j'espère que vous comprenez maintenant que cela prépare le terrain pour l'étape 2 que je vais maintenant présenter.

Étape 2 : Le Diagramme des Inter-acteurs

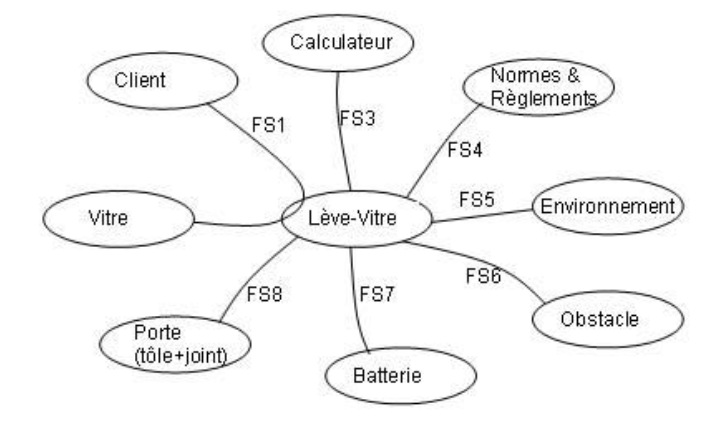

Ce diagramme constitue une représentation visuelle de l'ensemble des éléments, plus ou moins concrets, interagissant directement avec le produit. Un esprit créatif est nécessaire pour envisager toutes les interactions possibles, tout en prenant en compte les éléments déjà présents autour du système à réaliser auxquels ce dernier doit s'adapter.

Je mentionne ici quelques exemples d'inter-acteurs :

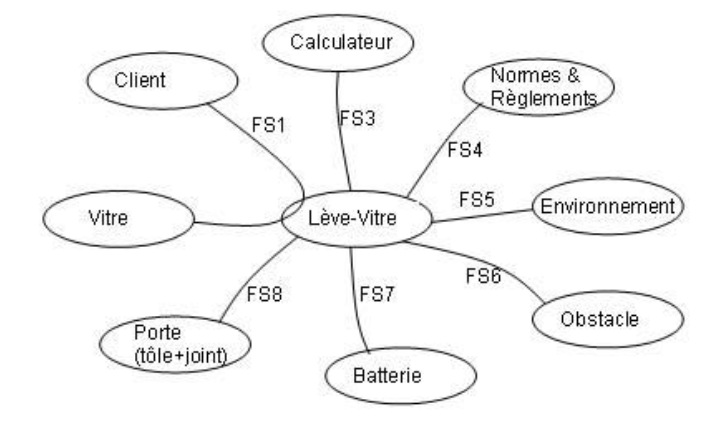

Puisqu'un dessin vaut mieux que mille mots, voici à quoi cela pourrait ressembler. J'ai emprunté honteusement cet exemple sur le net, qui traite d'un "lève-vitre."

Comme on peut l'observer, chaque inter-acteur est relié au produit par une ou plusieurs fonctions de service (FS) de type « principale » (FP) s'il s'agit d'une fonction répondant à un besoin, ou de type « contrainte » (FC) s'il s'agit de conditions que le produit devra respecter.

Une règle à suivre pour plus de clarté : numérotez et énoncez toujours les fonctions principales et contraintes juste en dessous du diagramme ! Pour énoncer les fonctions de service, utilisez la structure suivante : "(Le système doit : ) + verbe à l'infinitif + COD et/ou COI."

Exemple :

Une fois que le diagramme des inter-acteurs a été correctement rempli et que les fonctions de services ont été numérotées et énoncées, on peut alors entamer la troisième et dernière étape : la réalisation du cahier des charges fonctionnel.

Mais… euh... Est ce qu'il y a nombre minimum de fonctions de services à définir avant de rédiger le cahier de charges ?

Eh bien, oui et non. Comme vous l'aurez deviné, il vous faut au moins une fonction, la FP1. Cependant, en général, cela ne suffit pas pour définir correctement le besoin. Une seule FP peut parfois suffire, mais elle doit généralement être accompagnée de FC.

Étape 3 : Le Cahier des Charges Fonctionnel

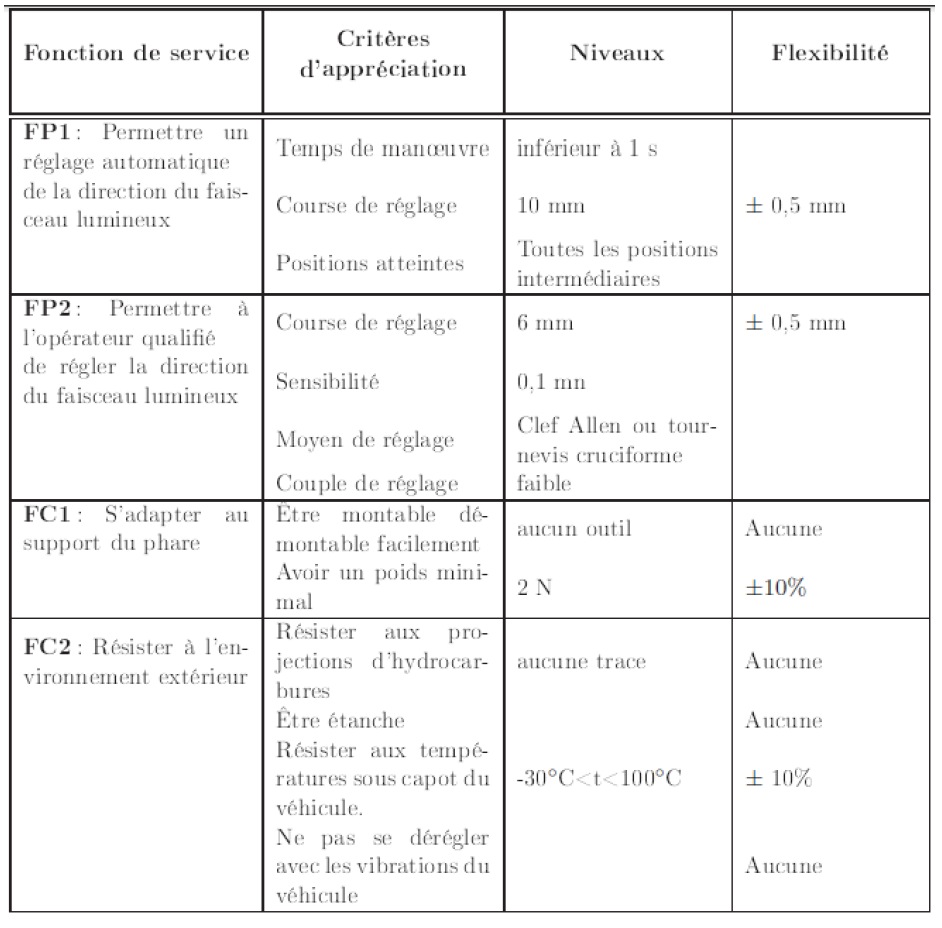

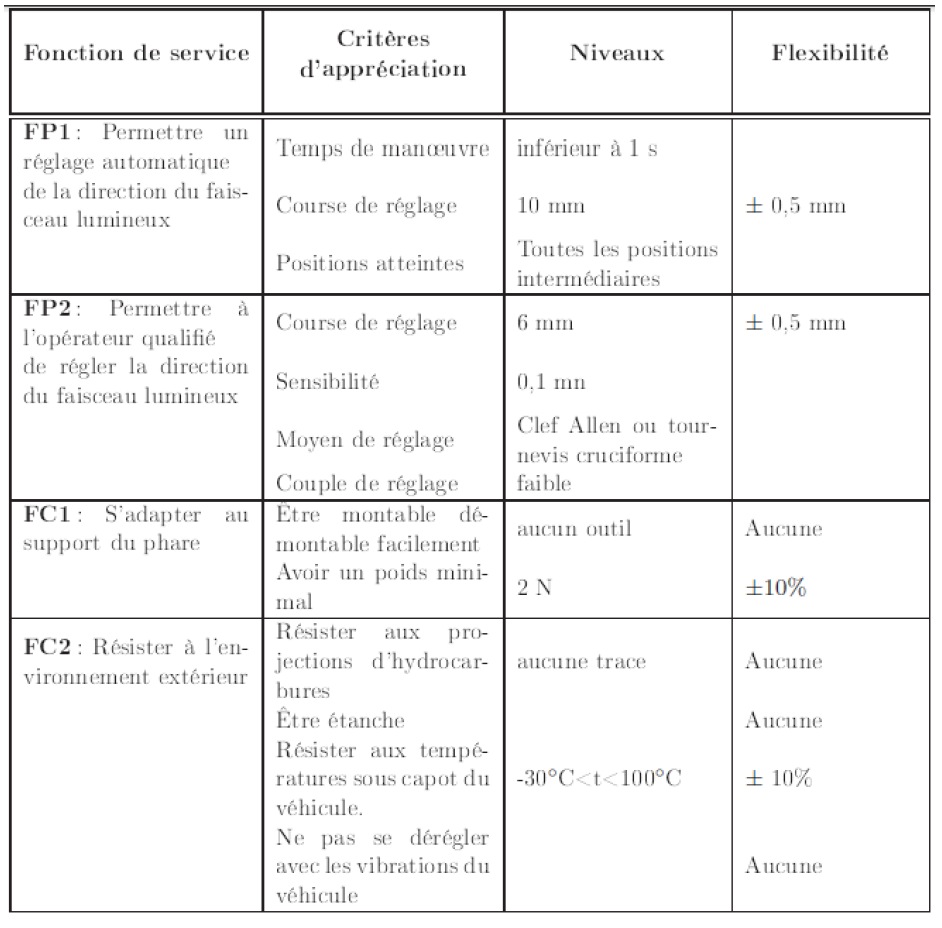

Pour élaborer le cahier des charges, nous allons organiser les fonctions de services dans un tableau en y associant des critères d'appréciation des niveaux, et idéalement, des flexibilités. Un exemple concret pour faciliter la compréhension est le cahier des charges fonctionnel d'un correcteur de phare pour voiture, représentant en fait le cahier des charges d'un sous-système au sein d'un système plus complexe.

Vous l'aurez compris, le critère d'appréciation constitue la base permettant de vérifier si le système répond au besoin formulé par la fonction de service. Le niveau quantifie le critère, et la flexibilité représente la marge d'erreur tolérée.

Ce cahier des charges devient votre guide pour le reste du projet, et c'est en référence à celui-ci que vous trouverez les solutions technologiques pour répondre aux différentes fonctions.

Il peut être judicieux d'annexer au cahier des charges des images d'éléments spécifiques, tels que ceux auxquels le produit doit s'adapter, des images de l'environnement, des représentations de ce à quoi le produit devrait ressembler, ou tout autre élément visuel crucial dans l'élaboration du produit.

Hum... Moi je ne vois pas en quoi ça m’aide à savoir comment je vais réaliser mon système …

En effet, la méthode APTE ne fournit pas directement les solutions, ce n'est pas son objectif. Elle met en lumière le besoin pour faciliter la recherche de solutions adaptées. De plus, pour les projets complexes avec plusieurs sous-systèmes répondant à des fonctions différentes, il est souvent utile, voire nécessaire, d'appliquer la méthode APTE au système global, puis à chaque sous-partie qui structure le système pour y voir plus clair.

Enfin, il est rare qu'un seul organe technologique réponde à une fonction donnée. En général, c'est un système plus ou moins complexe formé d'une combinaison d'organes technologiques qui le permet. Ainsi, avoir des notions sur la structure générale d'un système et des organes technologiques le constituant est crucial pour passer des fonctions établies par le cahier des charges aux solutions technologiques formant le système que l'on souhaite concevoir.

D'où notre article suivant : " Analyse de la structure générale d’un système " qui va vous présenter comment se structure un système de manière général.

La première étape cruciale lorsqu'on envisage de se lancer dans un projet est de se poser des questions fondamentales telles que : "Pourquoi ce projet ?", "Quel est son objectif concret ?", "À quels besoins spécifiques doit-il répondre ?", "À qui profite-t-il ?", "Sur quoi exerce-t-il son impact ?", etc.

En effet, le dessein du système que l'on s'apprête à concevoir repose sur la satisfaction d'un besoin. Il est donc impératif de se poser ces questions et d'exprimer clairement les réponses pour définir les objectifs à atteindre. C'est ce que l'on appelle communément l'analyse du besoin, une étape cruciale à initier dès le lancement du projet, souvent réalisée dans les bureaux d'études lors de la phase initiale d'étude.

Bien que certains puissent sourire à cette notion, je vous assure que même pour un projet de petite envergure, une analyse approfondie du besoin est essentielle pour concrétiser un projet qui satisfait pleinement vos attentes, et ce, au meilleur coût possible.

En effet, l'aboutissement de l'étude du besoin est la définition du cahier des charges fonctionnel, abrégé CDCF. Sous forme de tableau, ce document rassemble toutes les exigences auxquelles le produit issu du projet devra répondre. Il facilite une communication optimale des souhaits de manière claire et détaillée, structurant ainsi le cheminement vers la solution finale complète tout en évitant les confusions, le sous-dimensionnement susceptible de rendre le produit non fonctionnel, et le surdimensionnement coûteux.

Pour illustrer cette démarche, je vais vous présenter la méthode APTE : une approche en trois étapes conduisant à la réalisation d'un cahier des charges.

Étape 1 : "La Bête à Corne"

Cette phase vise à fournir des réponses claires aux questions essentielles concernant le produit : Pour qui est-il conçu ? Sur quoi exerce-t-il son impact ? Dans quel but est-il destiné ?

Le tout est présenté de manière très simple dans ce schéma qu'on appel la "bête à corne" .

Répondre à ces questions offre un aperçu préliminaire des fonctions et services du produit. C'est le strict minimum pour établir une direction claire. Je suis convaincu que le schéma précédent est assez explicite pour que je puisse passer à la suite.

Mais euh… Moi je ne vois pas à quoi ça sert … ça sert à faire joli ? Est-ce uniquement esthétique pour un rapport?

Absolument pas ! En réalité, cette démarche vise à replacer le produit dans son contexte, offrant une vue d'ensemble du produit et de son environnement. En un simple coup d'oeil ce schémas réponds aux principales questions qui concerne la raison de l'existence même du produit ! Et ça mieux vaut ne pas le perdre de vue si on veut faire le produit qui convient.

Bref j'espère que vous comprenez maintenant que cela prépare le terrain pour l'étape 2 que je vais maintenant présenter.

Étape 2 : Le Diagramme des Inter-acteurs

Ce diagramme constitue une représentation visuelle de l'ensemble des éléments, plus ou moins concrets, interagissant directement avec le produit. Un esprit créatif est nécessaire pour envisager toutes les interactions possibles, tout en prenant en compte les éléments déjà présents autour du système à réaliser auxquels ce dernier doit s'adapter.

Je mentionne ici quelques exemples d'inter-acteurs :

- Utilisateur (températures, texture, dangers, ergonomie, nuisance sonore, affichage)

- Contraintes physiques (sollicitations mécaniques, températures élevées)

- Environnement (pluie, vent, humidité, température)

- Normes (sanitaires, sécurité)

- Alimentation énergétique

- Design

- Support

- etc.

Puisqu'un dessin vaut mieux que mille mots, voici à quoi cela pourrait ressembler. J'ai emprunté honteusement cet exemple sur le net, qui traite d'un "lève-vitre."

Comme on peut l'observer, chaque inter-acteur est relié au produit par une ou plusieurs fonctions de service (FS) de type « principale » (FP) s'il s'agit d'une fonction répondant à un besoin, ou de type « contrainte » (FC) s'il s'agit de conditions que le produit devra respecter.

Une règle à suivre pour plus de clarté : numérotez et énoncez toujours les fonctions principales et contraintes juste en dessous du diagramme ! Pour énoncer les fonctions de service, utilisez la structure suivante : "(Le système doit : ) + verbe à l'infinitif + COD et/ou COI."

Exemple :

- FP1 : Répondre au besoin (avec l'exemple précédent : FS1 : permettre à l'utilisateur de lever et baisser la vitre)

- FP2 ...

- FC1 : Respecter les contraintes (avec l'exemple précédent : FS7 : s'adapter à l'alimentation énergétique déjà présente)

- FC2 ...

Une fois que le diagramme des inter-acteurs a été correctement rempli et que les fonctions de services ont été numérotées et énoncées, on peut alors entamer la troisième et dernière étape : la réalisation du cahier des charges fonctionnel.

Mais… euh... Est ce qu'il y a nombre minimum de fonctions de services à définir avant de rédiger le cahier de charges ?

Eh bien, oui et non. Comme vous l'aurez deviné, il vous faut au moins une fonction, la FP1. Cependant, en général, cela ne suffit pas pour définir correctement le besoin. Une seule FP peut parfois suffire, mais elle doit généralement être accompagnée de FC.

Étape 3 : Le Cahier des Charges Fonctionnel

Pour élaborer le cahier des charges, nous allons organiser les fonctions de services dans un tableau en y associant des critères d'appréciation des niveaux, et idéalement, des flexibilités. Un exemple concret pour faciliter la compréhension est le cahier des charges fonctionnel d'un correcteur de phare pour voiture, représentant en fait le cahier des charges d'un sous-système au sein d'un système plus complexe.

Vous l'aurez compris, le critère d'appréciation constitue la base permettant de vérifier si le système répond au besoin formulé par la fonction de service. Le niveau quantifie le critère, et la flexibilité représente la marge d'erreur tolérée.

Ce cahier des charges devient votre guide pour le reste du projet, et c'est en référence à celui-ci que vous trouverez les solutions technologiques pour répondre aux différentes fonctions.

Il peut être judicieux d'annexer au cahier des charges des images d'éléments spécifiques, tels que ceux auxquels le produit doit s'adapter, des images de l'environnement, des représentations de ce à quoi le produit devrait ressembler, ou tout autre élément visuel crucial dans l'élaboration du produit.

Hum... Moi je ne vois pas en quoi ça m’aide à savoir comment je vais réaliser mon système …

En effet, la méthode APTE ne fournit pas directement les solutions, ce n'est pas son objectif. Elle met en lumière le besoin pour faciliter la recherche de solutions adaptées. De plus, pour les projets complexes avec plusieurs sous-systèmes répondant à des fonctions différentes, il est souvent utile, voire nécessaire, d'appliquer la méthode APTE au système global, puis à chaque sous-partie qui structure le système pour y voir plus clair.

Enfin, il est rare qu'un seul organe technologique réponde à une fonction donnée. En général, c'est un système plus ou moins complexe formé d'une combinaison d'organes technologiques qui le permet. Ainsi, avoir des notions sur la structure générale d'un système et des organes technologiques le constituant est crucial pour passer des fonctions établies par le cahier des charges aux solutions technologiques formant le système que l'on souhaite concevoir.

D'où notre article suivant : " Analyse de la structure générale d’un système " qui va vous présenter comment se structure un système de manière général.