Avant de pouvoir afficher une trace, il faut effectuer la saisie des échantillons. Pour assurer cette deuxième fonction fondamentale de l’oscilloscope, il faut tenir compte des options de déclenchement retenues par l’opérateur qui peut désirer :

• Une trace répétitive. (Le déclenchement est automatique et permanent.)

• Un déclenchement manuel. (CAN suivie d’une PAUSE jusqu’à ce que l’opérateur intervienne.)

• Un déclenchement avec attente du seuil de tension, ou du choix de la transition.

• Qu’il soit manuel ou répétitif, dans tous les cas le déclenchement pourra se faire sans contrainte ou en respectant le seuil de tension, et un choix du flanc de transition.

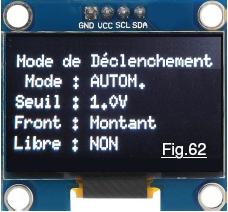

Le sous-menu des choix du mode de déclenchement.

Le sous-menu des choix du mode de déclenchement.

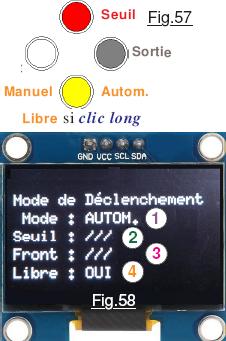

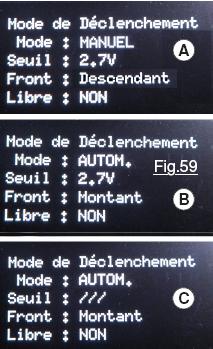

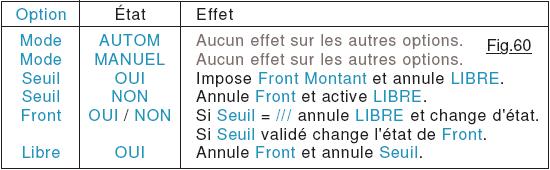

Comme dans le cas du croquis précédent, cette fonction sera invoquée dans un MENU de BASE par l’opérateur. Du coup sur RESET on retrouve l’écran de la Fig.54 avec un comportement identique du clavier qui ignore clic court ou clic long laissant à l’opérateur le choix d’utiliser rapidement le clavier. C’est P11_Mode_de_DECLENCHEMENT.ino qui se charge de tester cette facette de l’utilisation d’un oscilloscope. La Fig.57 décrit les choix effectués pour distribuer les commandes. Pour des raisons d’homogénéité de comportement le retour au MENU de BASE se fait avec le BP de DROITE. Comme il y a quatre paramètres à initialiser, la touche du BAS aura deux effets. Un clic court va faire en 1 de la Fig.58 alterner le mode  entre MANUEL et AUTOMATIQUE sans influencer les diverses contraintes de déclenchement. Un clic long impose la numérisation LIBRE en 4 et annule toutes les contraintes de déclenchement. Le bouton poussoir de GAUCHE alterne entre Front Montant et Front Descendant. Il annule l’option LIBRE en 4 mais n’a pas d’effet sur Seuil en 2 si cette option est active. La touche du HAUT se comporte comme une bascule de type OUI/NON. Elle valide ou suspend l’option de Seuil en 2. La validation annule LIBRE et impose un Front de type Montant car il faut impérativement une sélection de transition avec le mode Seuil qui surveillera le flanc de transition pour le déclenchement de la CAN. Seuil étant activé on peut librement inverser de type de Front. Son annulation impose LIBRE et annule Front. La Fig.58 correspond à la configuration par défaut. Sur la Fig.59 en A on est passé en mode MANUEL. L’option Seuil a été imposée puis on a inversé avec le bouton de GAUCHE le sens de la transition. En B on s’est contenté de revenir au Front Montant et on a choisi le déclenchement AUTOM. En cliquant encore sur le bouton du HAUT on a annulé le mode Seuil et on a retrouvé la configuration par défaut AUTOM et LIBRE. Enfin un clic sur la touche de GAUCHE a engendré la configuration C où le Seuil n’est plus défini, seul le Front sera pris en compte. Le tableau de la Fig.60 résume les options et leurs effets sur la configuration du déclenchement. Cette fonction que l’on peut expérimenter à souhait avec le démonstrateur P11 consomme environ 3562 Octets de programme soit presque 12% de l’espace disponible. Elle réalise toutefois les deux clauses du cahier des charges :

entre MANUEL et AUTOMATIQUE sans influencer les diverses contraintes de déclenchement. Un clic long impose la numérisation LIBRE en 4 et annule toutes les contraintes de déclenchement. Le bouton poussoir de GAUCHE alterne entre Front Montant et Front Descendant. Il annule l’option LIBRE en 4 mais n’a pas d’effet sur Seuil en 2 si cette option est active. La touche du HAUT se comporte comme une bascule de type OUI/NON. Elle valide ou suspend l’option de Seuil en 2. La validation annule LIBRE et impose un Front de type Montant car il faut impérativement une sélection de transition avec le mode Seuil qui surveillera le flanc de transition pour le déclenchement de la CAN. Seuil étant activé on peut librement inverser de type de Front. Son annulation impose LIBRE et annule Front. La Fig.58 correspond à la configuration par défaut. Sur la Fig.59 en A on est passé en mode MANUEL. L’option Seuil a été imposée puis on a inversé avec le bouton de GAUCHE le sens de la transition. En B on s’est contenté de revenir au Front Montant et on a choisi le déclenchement AUTOM. En cliquant encore sur le bouton du HAUT on a annulé le mode Seuil et on a retrouvé la configuration par défaut AUTOM et LIBRE. Enfin un clic sur la touche de GAUCHE a engendré la configuration C où le Seuil n’est plus défini, seul le Front sera pris en compte. Le tableau de la Fig.60 résume les options et leurs effets sur la configuration du déclenchement. Cette fonction que l’on peut expérimenter à souhait avec le démonstrateur P11 consomme environ 3562 Octets de programme soit presque 12% de l’espace disponible. Elle réalise toutefois les deux clauses du cahier des charges :

11) Synchronisation du déclenchement en option.

10) Synchronisation avec choix du seuil et de la transition.

Quelque détails sur le mode de déclenchement.

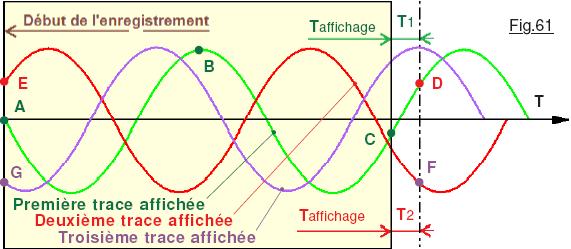

Électroniciens rompus à l’usage d’un oscilloscope, passer votre chemin, il n’y a rien à voir, circuler ! Ce chapitre s’adresse aux béotiennes et au béotiens. Nous allons détailler un peu les divers modes de synchronisation, ou si vous préférez de déclenchement. Premier cas, l’oscilloscope est en AUTOMatique et  le déclenchement est Libre. Automatique signifie que le programme enchaîne en permanence des enregistrements et les visualise sur l’afficheur graphique. Par exemple sur la Fig.61 qui va nous servir d’exemple, le premier enregistrement est montré en vert. Comme le temps T est représenté de la gauche vers la droite, sur la fenêtre graphique coloriée ici en jaune, le premier échantillon qui est montré se trouve en A. Puis les PIXELs vont se succéder en étant voisins les uns des autres vers la droite. On verra l’échantillon n°64 en B et le dernier, le n°128 au point C. Puis, le programme ayant terminé l’affichage de la trace sur la largeur de la mosaïque de l’écran, il va immédiatement enchaîner l’enregistrement suivant car avec Libre il n’y a aucune contrainte de déclenchement. Pour afficher sur OLED la trace verte il faut l’intervalle de temps T1. La nouvelle séquence d’enregistrement

le déclenchement est Libre. Automatique signifie que le programme enchaîne en permanence des enregistrements et les visualise sur l’afficheur graphique. Par exemple sur la Fig.61 qui va nous servir d’exemple, le premier enregistrement est montré en vert. Comme le temps T est représenté de la gauche vers la droite, sur la fenêtre graphique coloriée ici en jaune, le premier échantillon qui est montré se trouve en A. Puis les PIXELs vont se succéder en étant voisins les uns des autres vers la droite. On verra l’échantillon n°64 en B et le dernier, le n°128 au point C. Puis, le programme ayant terminé l’affichage de la trace sur la largeur de la mosaïque de l’écran, il va immédiatement enchaîner l’enregistrement suivant car avec Libre il n’y a aucune contrainte de déclenchement. Pour afficher sur OLED la trace verte il faut l’intervalle de temps T1. La nouvelle séquence d’enregistrement  commence en D. Elle est alors immédiatement affichée (Repérée ici en rouge.) à partie du point E. Le signal continue à évoluer. Dès que l’écran à affiché la trace rouge, ce qui prend le temps T2, au point F le logiciel amorce un troisième enregistrement. Il l’affiche ensuite en commençant en G. On constate que la courbe à l’écran change constamment de morphologie. Cette configuration est inexploitable pour analyser le signal. Elle n’est utile que pour vérifier « qu’il se passe quelque chose » ou pour aider quand la trace est mal centrée et « hors de l’écran graphique ». Si l’opérateur ne s’intéresse pas particulièrement au moment où sera déclenché l’enregistrement, il suffit de passer en mode MANUEL. Chaque clic sur la touche prévue à cet effet déclenchera un enregistrement qui sera visualisé aussi longtemps que l’opérateur n’en provoquera pas un autre. Indispensable en mode AUTOmatique pour avoir des images « stables », ou en MANUEL pour choisir les conditions de déclenchement, il faut imposer à la capture des échantillons une synchronisation.

commence en D. Elle est alors immédiatement affichée (Repérée ici en rouge.) à partie du point E. Le signal continue à évoluer. Dès que l’écran à affiché la trace rouge, ce qui prend le temps T2, au point F le logiciel amorce un troisième enregistrement. Il l’affiche ensuite en commençant en G. On constate que la courbe à l’écran change constamment de morphologie. Cette configuration est inexploitable pour analyser le signal. Elle n’est utile que pour vérifier « qu’il se passe quelque chose » ou pour aider quand la trace est mal centrée et « hors de l’écran graphique ». Si l’opérateur ne s’intéresse pas particulièrement au moment où sera déclenché l’enregistrement, il suffit de passer en mode MANUEL. Chaque clic sur la touche prévue à cet effet déclenchera un enregistrement qui sera visualisé aussi longtemps que l’opérateur n’en provoquera pas un autre. Indispensable en mode AUTOmatique pour avoir des images « stables », ou en MANUEL pour choisir les conditions de déclenchement, il faut imposer à la capture des échantillons une synchronisation.

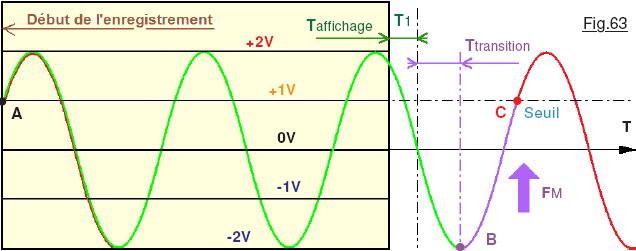

Supposons comme illustré sur la Fig.63 que le mode de déclenchement choisi Seuil soit de +1v et pour une transition montante. (Voir la page écran de la Fig.62) La courbe verte correspond à la première trace qui au point A commence à +1V alors que la tension augmente. Le logiciel  consomme T1 pour l’afficher. Puis il attend Transition jusqu’à détecter en B le début de l’augmentation de la tension, c’est à dire le Front Montant FM. Le programme surveille alors la valeur de la tension et attend qu’elle arrive à +1Vcc. Il déclenche alors en C la numérisation. Si le signal est périodique, la courbe rouge numérisée est exactement analogue à la verte. Son affichage à partir de A se « superposera » à la courbe verte et l’opérateur aura l’impression que l’affichage est figé. L’utilisateur peut alors calmement observer la courbe. Toutefois, s’il veut l’analyser entièrement sur les « quatre fenêtres de large » il faudra passer en PAUSE et travailler en MANUEL.

consomme T1 pour l’afficher. Puis il attend Transition jusqu’à détecter en B le début de l’augmentation de la tension, c’est à dire le Front Montant FM. Le programme surveille alors la valeur de la tension et attend qu’elle arrive à +1Vcc. Il déclenche alors en C la numérisation. Si le signal est périodique, la courbe rouge numérisée est exactement analogue à la verte. Son affichage à partir de A se « superposera » à la courbe verte et l’opérateur aura l’impression que l’affichage est figé. L’utilisateur peut alors calmement observer la courbe. Toutefois, s’il veut l’analyser entièrement sur les « quatre fenêtres de large » il faudra passer en PAUSE et travailler en MANUEL.

La configuration de la Fig.59 C est à privilégier si le signal est de type binaire. Ainsi, dès que le logiciel a détecté le Front souhaité il déclenche la numérisation sans avoir à se préoccuper d’un seuil. La trace commence alors par une transition « verticale » montante ou descendante.

Dans tous les cas la synchronisation ne donne à l’écran une image stable que si le signal est vraiment périodique. Si la forme du signal change en permanence, les traces à l’écran seront différentes à chaque rafraichissement de l’image et inutilisables pour leur analyses. C’est aussi vrai pour un signal analogique qu’une suite d’impulsions binaires. (Par exemple les signaux sur une voie sérielle comme la RS232 ou une ligne I2C.) Naturellement pour le moment vous ne pouvez pas expérimenter ces divers phénomènes, mais dès que l’oscilloscope sera entièrement émulé, on « s’amusera » à expérimenter les nombreux aspects de ce thème. Le menu de la synchronisation est en place, il reste maintenant à lui donner vie dans le logiciel, objet du chapitre qui suit.

La suite est ici.