Conditionnant directement le nombre d’échantillons mémorisés et l’occupation de l’espace RAM ainsi que celui de l’EEPROM pour les stocker, l’affichage graphique prend le pas sur le développement de la capture des enregistrements. C’est la raison pour laquelle, avant de développer les séquences d’enregistrement et de stockage des échantillons nous allons en préambule définir les représentations possibles des traces sur OLED ce qui va remettre un peu en cause les décisions prises dans le chapitre n°9 et surtout la gestion de la BdT. En première évaluation on désire :

• L’affichage ou non de la grille de repérage « des unités ».

• L’affichage ou non des conditions de déclenchement. (Pas forcément pertinent à l’usage.)

• L’affichage ou non des unités imposées sur la grille.

• La précision de la valeur efficace du signal représenté dans la fenêtre visualisée.

Un écran avec graticule.

Lorsqu’un électronicien analyse une trace oscilloscopique, il doit impérativement pouvoir facilement évaluer les tensions pour les déviations verticales et les intervalles de temps pour l’étalement horizontal du graphe. Il serait possible d’afficher deux lignes graduées, l’une verticale, l’autre horizontale, toutefois il est bien plus convivial de

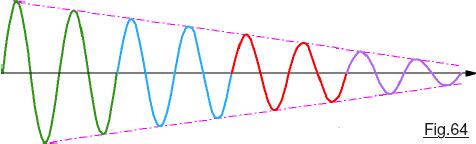

Lorsqu’un électronicien analyse une trace oscilloscopique, il doit impérativement pouvoir facilement évaluer les tensions pour les déviations verticales et les intervalles de temps pour l’étalement horizontal du graphe. Il serait possible d’afficher deux lignes graduées, l’une verticale, l’autre horizontale, toutefois il est bien plus convivial de  représenter à l’écran une grille en précisant la grandeur correspondante à chaque division. Une telle grille est généralisée sur tous les oscilloscopes et porte le nom de graticule. C’est précisément la concrétisation de ce graticule sur OLED qui va engendrer un effet « boule de neige » nous confrontant à de nombreuses difficultés. Pour pouvoir examiner facilement les choix qui vont s’imposer, une trace sera directement disponible sur RESET. Représentée sur la Fig.64 elle est constituée d’une sinusoïde amortie dont le décrément est linéaire. C’est à dire que la diminution de l’amplitude est proportionnelle au temps qui s’écoule comme mis en évidence en rose sur le dessin. La trace montrée sur la Fig.64 représente la numérisation complète pour quatre fenêtres de large repérées par les différentes couleurs sur la courbe du

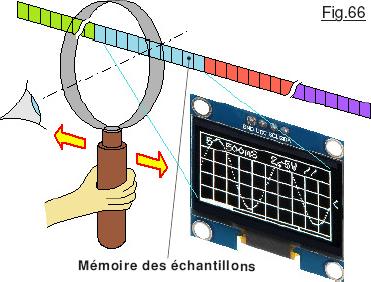

représenter à l’écran une grille en précisant la grandeur correspondante à chaque division. Une telle grille est généralisée sur tous les oscilloscopes et porte le nom de graticule. C’est précisément la concrétisation de ce graticule sur OLED qui va engendrer un effet « boule de neige » nous confrontant à de nombreuses difficultés. Pour pouvoir examiner facilement les choix qui vont s’imposer, une trace sera directement disponible sur RESET. Représentée sur la Fig.64 elle est constituée d’une sinusoïde amortie dont le décrément est linéaire. C’est à dire que la diminution de l’amplitude est proportionnelle au temps qui s’écoule comme mis en évidence en rose sur le dessin. La trace montrée sur la Fig.64 représente la numérisation complète pour quatre fenêtres de large repérées par les différentes couleurs sur la courbe du  graphe. Comme montré sur la Fig.65 qui correspond à l’écran affiché suite à un RESET, sur OLED la courbe n’est plus continue, mais est construite avec une succession de points. En 1 est indiquée la durée correspondant à une « graduation » en largeur. En 2 c’est le calibre de tension correspondant à toute la hauteur. Dans notre cas chaque graduation verticale représente une différence de tension de 1V. Les graduations sont donc constituées du graticule repéré en 3. L’enregistrement complet correspond à quatre écrans de large. Aussi on ne peut visualiser qu’une fenêtre, un peu comme sur la Fig.66, si on observait la trace avec une loupe. Du coup l’opérateur doit être informé de la « section » en mémoire de stockage qui est montrée sur l’écran. C’est le rôle de la section 4 qui symbolise sur la largeur du cadre les quatre sections possibles. Sur la Fig.65 le curseur est complètement à gauche. C’est donc le premier quart de la courbe en vert sur la Fig.64 qui est affiché correspondant au début de l’enregistrement. En 5 et en 6 sont résumées les contraintes de déclenchement de la numérisation avec en 5 le Seuil du déclenchement s’il est validé, et en 6 la nature de la transition. Normalement, si comme ici le Seuil est validé, il devrait y avoir obligatoirement l’indication en 6 d’une transition. Comme il s’agit d’une simple simulation d’affichage, le démonstrateur P12 a été simplifié. En 7 le curseur est positionné à la valeur de la tension efficace globalisée par tous les échantillons situés dans la fenêtre actuellement visualisée.

graphe. Comme montré sur la Fig.65 qui correspond à l’écran affiché suite à un RESET, sur OLED la courbe n’est plus continue, mais est construite avec une succession de points. En 1 est indiquée la durée correspondant à une « graduation » en largeur. En 2 c’est le calibre de tension correspondant à toute la hauteur. Dans notre cas chaque graduation verticale représente une différence de tension de 1V. Les graduations sont donc constituées du graticule repéré en 3. L’enregistrement complet correspond à quatre écrans de large. Aussi on ne peut visualiser qu’une fenêtre, un peu comme sur la Fig.66, si on observait la trace avec une loupe. Du coup l’opérateur doit être informé de la « section » en mémoire de stockage qui est montrée sur l’écran. C’est le rôle de la section 4 qui symbolise sur la largeur du cadre les quatre sections possibles. Sur la Fig.65 le curseur est complètement à gauche. C’est donc le premier quart de la courbe en vert sur la Fig.64 qui est affiché correspondant au début de l’enregistrement. En 5 et en 6 sont résumées les contraintes de déclenchement de la numérisation avec en 5 le Seuil du déclenchement s’il est validé, et en 6 la nature de la transition. Normalement, si comme ici le Seuil est validé, il devrait y avoir obligatoirement l’indication en 6 d’une transition. Comme il s’agit d’une simple simulation d’affichage, le démonstrateur P12 a été simplifié. En 7 le curseur est positionné à la valeur de la tension efficace globalisée par tous les échantillons situés dans la fenêtre actuellement visualisée.

Les commandes provisoires.

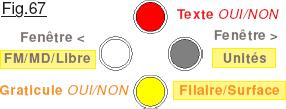

Provisoires car dans les choix actuels de la Fig.67 il n’est pas prévu de sortir de la fonction pour revenir au MENU de BASE. Par ailleurs pour pouvoir tester les options d’affichage et les choix visuels il faut disposer de commandes qui ne seront plus du tout pertinentes sur le programme d’utilisation de l’appareil. Ces commandes

Provisoires car dans les choix actuels de la Fig.67 il n’est pas prévu de sortir de la fonction pour revenir au MENU de BASE. Par ailleurs pour pouvoir tester les options d’affichage et les choix visuels il faut disposer de commandes qui ne seront plus du tout pertinentes sur le programme d’utilisation de l’appareil. Ces commandes  « hors propos » sont surlignées en jaune sur la Fig.67 et s’obtiennent avec un clic long. La touche du haut ignore la durée du clic. Passons à l’inventaire des divers modes retenus pour l’affichage. Comme on s’en doute, GAUCHE et DROITE déplacent « la loupe de la Fig.66 » sur la « largeur » de l’enregistrement en permutation circulaire. L’index en 4 de la Fig.65 précise laquelle des quatre fenêtres est actuellement visualisée. Par exemple sur la Fig.68 on a cliqué sur DROITE et on montre la courbe bleue de la Fig.64 avec une amplitude

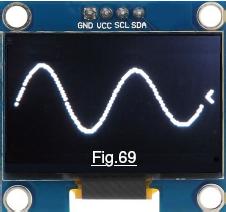

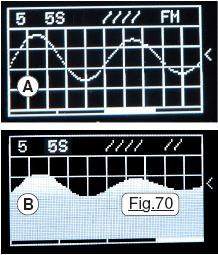

« hors propos » sont surlignées en jaune sur la Fig.67 et s’obtiennent avec un clic long. La touche du haut ignore la durée du clic. Passons à l’inventaire des divers modes retenus pour l’affichage. Comme on s’en doute, GAUCHE et DROITE déplacent « la loupe de la Fig.66 » sur la « largeur » de l’enregistrement en permutation circulaire. L’index en 4 de la Fig.65 précise laquelle des quatre fenêtres est actuellement visualisée. Par exemple sur la Fig.68 on a cliqué sur DROITE et on montre la courbe bleue de la Fig.64 avec une amplitude  plus faible. Ayant cliqué sur HAUT le texte n’est plus affiché. Du coup le graticule va jusqu’en haut de la page écran. On peut remarquer que comme il s’agit d’un signal alternatif avec une composante continue de 2,5V, la valeur efficace est à cette valeur. Un clic court sur BAS et le graticule est effacé pour obtenir sur la Fig.69 (Un peu surexposée !) l’écran le moins encombré d’informations. Toutes les combinaisons sont possibles, par exemple cliquer sur la touche HAUT et les textes seront affichée, mais sans la grille. Sur la Fig.70 en A la grille et les textes sont rétablis et on visualise la fenêtre n°3. (L’amplitude de la sinusoïde a diminué.) Avec DROIT on a changé les unités qui sont passées de la mS à la Seconde. Avec un clic long sur GAUCHE on a imposé le mode « déclenchement sur Front Montant ». Avec un clic court sur DROITE

plus faible. Ayant cliqué sur HAUT le texte n’est plus affiché. Du coup le graticule va jusqu’en haut de la page écran. On peut remarquer que comme il s’agit d’un signal alternatif avec une composante continue de 2,5V, la valeur efficace est à cette valeur. Un clic court sur BAS et le graticule est effacé pour obtenir sur la Fig.69 (Un peu surexposée !) l’écran le moins encombré d’informations. Toutes les combinaisons sont possibles, par exemple cliquer sur la touche HAUT et les textes seront affichée, mais sans la grille. Sur la Fig.70 en A la grille et les textes sont rétablis et on visualise la fenêtre n°3. (L’amplitude de la sinusoïde a diminué.) Avec DROIT on a changé les unités qui sont passées de la mS à la Seconde. Avec un clic long sur GAUCHE on a imposé le mode « déclenchement sur Front Montant ». Avec un clic court sur DROITE  on a imposé la fenêtre n°3. Enfin sur le cas B c’est la fenêtre n°4 qui est visualisée. L’amplitude de la sinusoïde est encore plus faible. En haut on a l’affichage qui précisera un déclenchement Libre. Surtout, avec un clic long sur BAS le visuel est passé du mode filaire au mode surface. C’est la surface blanche qui associée à une moyenne sur les 119 échantillons permet de calculer la valeur efficace. Ce mode de représentation est particulièrement utile quand on visualise des signaux « carrés »

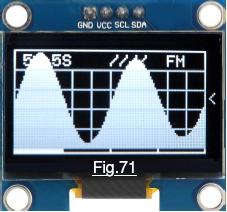

on a imposé la fenêtre n°3. Enfin sur le cas B c’est la fenêtre n°4 qui est visualisée. L’amplitude de la sinusoïde est encore plus faible. En haut on a l’affichage qui précisera un déclenchement Libre. Surtout, avec un clic long sur BAS le visuel est passé du mode filaire au mode surface. C’est la surface blanche qui associée à une moyenne sur les 119 échantillons permet de calculer la valeur efficace. Ce mode de représentation est particulièrement utile quand on visualise des signaux « carrés »  les pixels représentatifs du signal pouvant se trouver masqués par l’une des lignes horizontale du graticule. Pour terminer ces manipulations avec le démonstrateur P12_AFFICHAGES.ino sur la Fig.71 on a rétablit les textes et l’affichage de la grille. Toujours en mode « surface » on est revenu sur la fenêtre n°1 de l’enregistrement dans laquelle la sinusoïde présente l’amplitude la plus élevée.

les pixels représentatifs du signal pouvant se trouver masqués par l’une des lignes horizontale du graticule. Pour terminer ces manipulations avec le démonstrateur P12_AFFICHAGES.ino sur la Fig.71 on a rétablit les textes et l’affichage de la grille. Toujours en mode « surface » on est revenu sur la fenêtre n°1 de l’enregistrement dans laquelle la sinusoïde présente l’amplitude la plus élevée.

La suite est ici.