Contrairement à ce que laisserait à penser la Fig.49 en page 28 ou la Fig.65 en page 33 notre appareil tel qu’il a été décrit jusqu’ici n’est pas apte à visionner un signal alternatif car la sécurité d’inversion de polarité rabote toute tension négative en

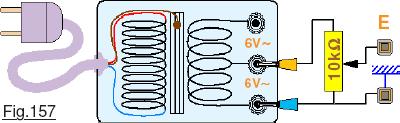

Contrairement à ce que laisserait à penser la Fig.49 en page 28 ou la Fig.65 en page 33 notre appareil tel qu’il a été décrit jusqu’ici n’est pas apte à visionner un signal alternatif car la sécurité d’inversion de polarité rabote toute tension négative en  entrée. Les signaux obtenus sur les exemples cités ou la belle sinusoïde de la Fig.132 A en page 36 sont obtenus avec un générateur capable de superposer à l’onde alternative une composante continue « d’offset ». En revanche, si à partir du secteur on enregistre la sortie d’un petit transformateur basse tension comme celui de la Fig.156 avec isolement, le schéma étant donné en Fig.157 on visualise des signaux rabotés tels que ceux montrés en Fig.117 page 49. Aussi, la seule façon d’éviter cet inconvénient consiste à ajourer une composante continue positive au signal examiné, exactement comme le fait le générateur utilisé dans ce qui précède.

entrée. Les signaux obtenus sur les exemples cités ou la belle sinusoïde de la Fig.132 A en page 36 sont obtenus avec un générateur capable de superposer à l’onde alternative une composante continue « d’offset ». En revanche, si à partir du secteur on enregistre la sortie d’un petit transformateur basse tension comme celui de la Fig.156 avec isolement, le schéma étant donné en Fig.157 on visualise des signaux rabotés tels que ceux montrés en Fig.117 page 49. Aussi, la seule façon d’éviter cet inconvénient consiste à ajourer une composante continue positive au signal examiné, exactement comme le fait le générateur utilisé dans ce qui précède.

La modification du schéma électronique d’entrée.

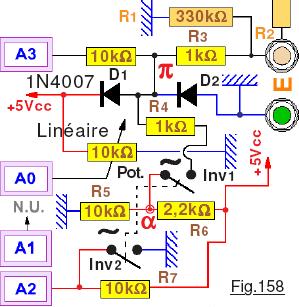

Changer l’électronique pour satisfaire cette amélioration ne devait pas conduire à un sous-système compliqué. Au contraire, l’appareil n’étant qu’un amusement informatique, envisager un mélangeur à haute impédance sophistiqué était hors propos. Tout au plus trois à cinq composants peu onéreux qui puissent trouver leur place sur le circuit imprimé actuel constituait la base de cette étude. Suite à ces modifications, le schéma général donné en Fig.18 page 14 ainsi que le dessin de la Fig.26 en page 17 ont été mis à jours et correspondent au circuit actuel. Pour décortiquer la modification effectuée, on va se reporter sur la Fig.158 qui est un extrait du schéma dans la zone concernée.

Changer l’électronique pour satisfaire cette amélioration ne devait pas conduire à un sous-système compliqué. Au contraire, l’appareil n’étant qu’un amusement informatique, envisager un mélangeur à haute impédance sophistiqué était hors propos. Tout au plus trois à cinq composants peu onéreux qui puissent trouver leur place sur le circuit imprimé actuel constituait la base de cette étude. Suite à ces modifications, le schéma général donné en Fig.18 page 14 ainsi que le dessin de la Fig.26 en page 17 ont été mis à jours et correspondent au circuit actuel. Pour décortiquer la modification effectuée, on va se reporter sur la Fig.158 qui est un extrait du schéma dans la zone concernée.

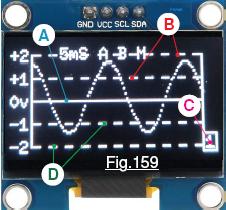

Les deux résistances R5 et R6 constituent un diviseur de tension pour amener à environ +2Vcc le point π. Quand on bascule l’inverseur double en position travail, la tension en α, donc également en π chute à +2Vcc car maintenant R5 et l’impédance de la source en E sont en parallèle via R3 et R4. Du coup, l’impédance d’entrée de l’oscilloscope passe d’environ 330KΩ à environ 12kΩ. Ce n‘est pas sans conséquence sur le Calibre d’entrée. Maintenant la pleine déviation se fait pour 4V, c’est à dire pour ± 2V en entrée E quand la tension « d’offset » est appliquée par la section Inv1. Du coup, il devient impératif de modifier la grille du graticule. Pour que ce soit automatique, il faut que le logiciel soit informé de la configuration « Alternatif« . C’est la raison d’utilisation de l’entrée analogique A2 et de la section Inv2. En configuration banale A2 est forcée à +5Vcc par R7 et sera lue comme un état « 1« . Quand on fait passer l’inverseur en position travail, le mode « Alternatif » est configuré et A2 se retrouve sur GND qui engendre un état « 0« . Le logiciel affiche alors le graticule particulier de la Fig.159 et précise par rapport à la ligne zéro en A la tension présente en entré E avec sa polarité positive en B et négative en D. Ce nouveau graticule ne permet plus de visualiser l’index qui indique laquelle des quatre zones en largeur est affichée. Aussi, en C dans le petit cadre est précisée cette information. La modification du circuit imprimée reste modeste mais a imposé de placer la résistance R4 sur le dessous du circuit imprimé principal car sur le dessus il n’y avait pas la place. Allez observer Image 23.JPG à Image 28.JPG. En particulier sur la photographie d’Image 28.JPG on situe bien la position de R4 sur le dessous coté cuivre.

Les deux résistances R5 et R6 constituent un diviseur de tension pour amener à environ +2Vcc le point π. Quand on bascule l’inverseur double en position travail, la tension en α, donc également en π chute à +2Vcc car maintenant R5 et l’impédance de la source en E sont en parallèle via R3 et R4. Du coup, l’impédance d’entrée de l’oscilloscope passe d’environ 330KΩ à environ 12kΩ. Ce n‘est pas sans conséquence sur le Calibre d’entrée. Maintenant la pleine déviation se fait pour 4V, c’est à dire pour ± 2V en entrée E quand la tension « d’offset » est appliquée par la section Inv1. Du coup, il devient impératif de modifier la grille du graticule. Pour que ce soit automatique, il faut que le logiciel soit informé de la configuration « Alternatif« . C’est la raison d’utilisation de l’entrée analogique A2 et de la section Inv2. En configuration banale A2 est forcée à +5Vcc par R7 et sera lue comme un état « 1« . Quand on fait passer l’inverseur en position travail, le mode « Alternatif » est configuré et A2 se retrouve sur GND qui engendre un état « 0« . Le logiciel affiche alors le graticule particulier de la Fig.159 et précise par rapport à la ligne zéro en A la tension présente en entré E avec sa polarité positive en B et négative en D. Ce nouveau graticule ne permet plus de visualiser l’index qui indique laquelle des quatre zones en largeur est affichée. Aussi, en C dans le petit cadre est précisée cette information. La modification du circuit imprimée reste modeste mais a imposé de placer la résistance R4 sur le dessous du circuit imprimé principal car sur le dessus il n’y avait pas la place. Allez observer Image 23.JPG à Image 28.JPG. En particulier sur la photographie d’Image 28.JPG on situe bien la position de R4 sur le dessous coté cuivre.

Difficulté supplémentaire que présente ce nouveau schéma.

L’impédance interne de la source de tension analysée en entrée E de l’oscilloscope vient charger le diviseur de tension constitué de R5 et R6. Du coup la tension en α, diminue au fur et à mesure que le signal analysé est de faible amplitude. Il en résulte une baisse de la valeur de la tension continue d’offset. Plus la tension alternative est de faible amplitude, plus le décalage de la trace vers le bas montré sur la Fig.160 augmente et fausse l’observation. Dans cet exemple la tension efficace semble valoir -0,5V alors que dans la réalité elle est nulle. Pour corriger ce problème, il faut ajouter à la tension continue d’offset générée par le pont diviseur de R5 et de R6 une tension de compensation directement fonction de l’amplitude du signal alternatif introduit en entrée E. Cette tension de compensation est nommée CV (Pour Compensation Verticale.) dans la procédure Calcule_la_compensation_verticale(). On peut vérifier sur la Fig.161 et sur la Fig.164 que le problème est correctement évacué. La photographie de la Fig.163 a été saisie en mode normal avec un signal alternatif de faible amplitude. Pour améliorer la capture des échantillons l’amplification maximale a été appliquée. La Fig.164 en atteste. La base temps a été modifiée, le graticule n’est plus affiché et

L’impédance interne de la source de tension analysée en entrée E de l’oscilloscope vient charger le diviseur de tension constitué de R5 et R6. Du coup la tension en α, diminue au fur et à mesure que le signal analysé est de faible amplitude. Il en résulte une baisse de la valeur de la tension continue d’offset. Plus la tension alternative est de faible amplitude, plus le décalage de la trace vers le bas montré sur la Fig.160 augmente et fausse l’observation. Dans cet exemple la tension efficace semble valoir -0,5V alors que dans la réalité elle est nulle. Pour corriger ce problème, il faut ajouter à la tension continue d’offset générée par le pont diviseur de R5 et de R6 une tension de compensation directement fonction de l’amplitude du signal alternatif introduit en entrée E. Cette tension de compensation est nommée CV (Pour Compensation Verticale.) dans la procédure Calcule_la_compensation_verticale(). On peut vérifier sur la Fig.161 et sur la Fig.164 que le problème est correctement évacué. La photographie de la Fig.163 a été saisie en mode normal avec un signal alternatif de faible amplitude. Pour améliorer la capture des échantillons l’amplification maximale a été appliquée. La Fig.164 en atteste. La base temps a été modifiée, le graticule n’est plus affiché et

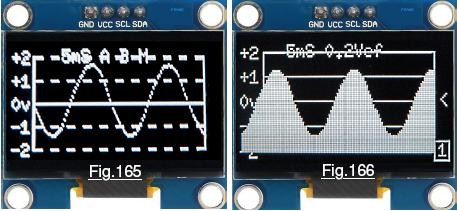

le mode « surface » est privilégié. Sur l’image de la Fig.164 (Désolé pour le bougé durant la prise de vue effectuée en « macro ».) le calibre vertical est de ±2v car on est en mode Alternatif avec composante continue superposée. Bien que de faible amplitude le signal est correctement représenté sans le « rabotage » visible sur les deux images précédentes. Deux autres exemples sont présentés sur la Fig.165 et sur la Fig.166 avec une tension alternative sinusoïdale le plus forte amplitude.

le mode « surface » est privilégié. Sur l’image de la Fig.164 (Désolé pour le bougé durant la prise de vue effectuée en « macro ».) le calibre vertical est de ±2v car on est en mode Alternatif avec composante continue superposée. Bien que de faible amplitude le signal est correctement représenté sans le « rabotage » visible sur les deux images précédentes. Deux autres exemples sont présentés sur la Fig.165 et sur la Fig.166 avec une tension alternative sinusoïdale le plus forte amplitude.

Noter au passage que les images de Fig.162 à Fig.165 sont prise en mode capture d’échantillons alors que sur la Fig.166 c’est en mode affichage de la trace raison pour laquelle figure sur cette dernière la valeur de la tension efficace et la position de l’index de celle-ci. La valeur efficace est bien celle du sign

Noter au passage que les images de Fig.162 à Fig.165 sont prise en mode capture d’échantillons alors que sur la Fig.166 c’est en mode affichage de la trace raison pour laquelle figure sur cette dernière la valeur de la tension efficace et la position de l’index de celle-ci. La valeur efficace est bien celle du sign

al, la composante continue d’offset étant déduite. Enfin dans toutes ces vues les paramètres d’affichage initialisés lors de l’affichage de la trace sont mémorisés et se retrouvent en capture d’échantillons. (Mode filaire ou mode surface …)

Calibre vertical constant.

L’offset étant généré par un pont intégrant deux résistances de valeurs fixes, les deux volts superposés sont par conséquent constants. Hors l’amplification logicielle se fait sur les valeurs mesurées qui sont donc influencées par cette tension positive. Le gain en tension par programme s’appliquerait sur cette composante continue et conduirait à une saturation des signaux positifs. L’amplification logicielle est donc prohibée en mode alternatif. Du coup, si durant une saisie d’échantillons on génère un clic long sur la touche de DROITE l’écran de la Fig.167 s’affiche sur OLED et un BIP sonore d’alerte se fait entendre. La LED triple s’illumine en rouge et le logiciel attend que l’on frappe une touche du petit clavier pour sortir et revenir au mode échantillonnage.

L’offset étant généré par un pont intégrant deux résistances de valeurs fixes, les deux volts superposés sont par conséquent constants. Hors l’amplification logicielle se fait sur les valeurs mesurées qui sont donc influencées par cette tension positive. Le gain en tension par programme s’appliquerait sur cette composante continue et conduirait à une saturation des signaux positifs. L’amplification logicielle est donc prohibée en mode alternatif. Du coup, si durant une saisie d’échantillons on génère un clic long sur la touche de DROITE l’écran de la Fig.167 s’affiche sur OLED et un BIP sonore d’alerte se fait entendre. La LED triple s’illumine en rouge et le logiciel attend que l’on frappe une touche du petit clavier pour sortir et revenir au mode échantillonnage.

Une autre option d’affichage.

Une autre option d’affichage.

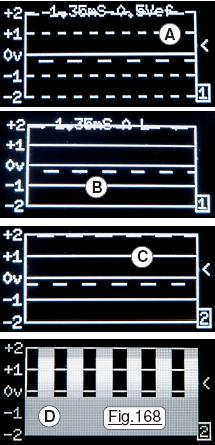

Adopter des lignes pointillées comme celles B et D de la Fig.159 permet au premier coup d’œil de repérer le mode ALTERNATIF tant en capture d’échantillons qu’en visualisation de la TRACE. Toutefois, si ce mode d’affichage du graticule est parfait pour des signaux sinusoïdaux, en dents de scie, en ondes triangulaires, il devient particulièrement malcommode à analyser quand le signal injecté en entrée E de l’oscilloscope est binaire comme en témoigne la Fig.168 en A. on a du mal à faire la distinction entre les lignes pointillées et les créneaux haut et bas des impulsions électriques. (Sur ces exemples c’est le signal étalon fourni par notre appareil qui est utilisé.) Et encore, le cas devient pire si la largeur des « pointillés électriques » devient équivalente à celles des lignes du graticule. Aussi, si en visualisation de la trace on effectue un clic long sur la touche du HAUT, les lignes horizontales du graticule deviennent continues comme en B ce qui est nettement mieux. Avec un clic court sur HAUT on enlève les textes et en C la trace est encore plus facile à observer. Avec un clic long sur BAS la présentation en mode surface en D n’est ensuite qu’une question de choix personnel. Enfin clic court sur BAS en configuration C il ne reste alors plus que le tracé du signal, c’est à dire la forme la plus épurée disponible sur notre appareil.

Une amélioration douteuse.

Histoire de distinguer immédiatement le MENU de BASE des autres pages de sélection des fonctions, le titre a été agrémenté d’un cadre ce que montre la Fig.169 une modification vraiment mineure. Les deux disques de part et d’autre de ce cadre ne font que renforcer la différence avec les autres pages-écran. Ce n’est pas forcément très esthétique, le but étant de démontrer l’influence d’une aussi modeste modification du programme. En effet, on peut constater en tête du listage de P20 que ces deux disques font augmenter la taille du logiciel de 436 octets ce qui est considérable. Le but de ce petit détail ajouté en dernière minute au croquis est d’illustrer sur un exemple concret le bienfondé de la stratégie Stratégie d’utilisation de la bibliothèque U8glib proposée en haut de la page 45.

Histoire de distinguer immédiatement le MENU de BASE des autres pages de sélection des fonctions, le titre a été agrémenté d’un cadre ce que montre la Fig.169 une modification vraiment mineure. Les deux disques de part et d’autre de ce cadre ne font que renforcer la différence avec les autres pages-écran. Ce n’est pas forcément très esthétique, le but étant de démontrer l’influence d’une aussi modeste modification du programme. En effet, on peut constater en tête du listage de P20 que ces deux disques font augmenter la taille du logiciel de 436 octets ce qui est considérable. Le but de ce petit détail ajouté en dernière minute au croquis est d’illustrer sur un exemple concret le bienfondé de la stratégie Stratégie d’utilisation de la bibliothèque U8glib proposée en haut de la page 45.

La suite est ici.