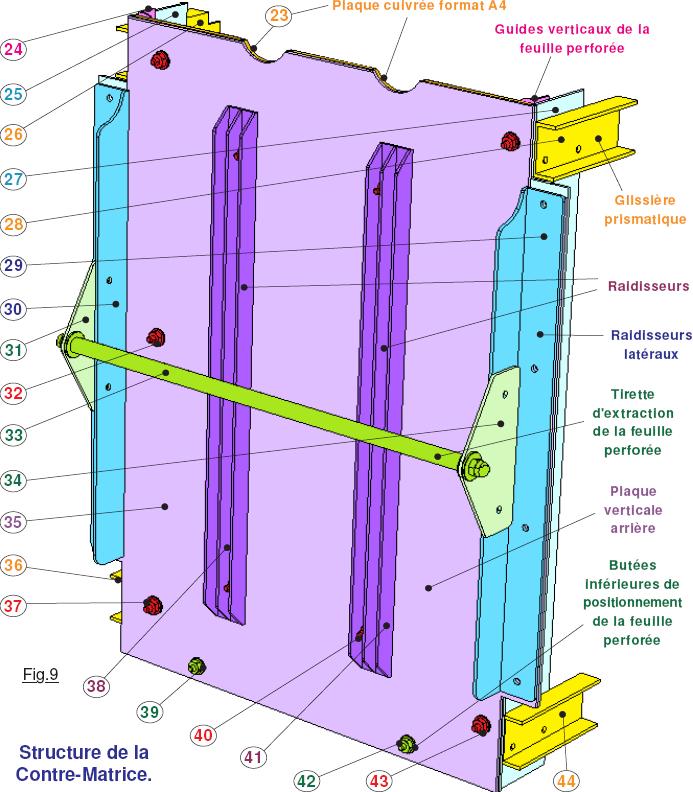

C’est globalement une plaque verticale qui guidée en translation rectiligne sur la structure principale vient plaquer un circuit imprimé grand comme les feuilles de programme sur les 561 palpeurs. Ce sous ensemble ferme la structure en un « caisson » dont l’épaisseur sera variable. Les photographie illustrant la réalisation de cette fonctionnalité sont dans la <Galerie d’IMAGES> et rangées dans le sous-dossier <02) LECTEUR de feuilles perforées\B) La Contre Matrice>. La première photographie IMAGE 48.JPG a été saisie avec un sous-ensemble entièrement achevé, la plaque imprimée étant immobilisée sur la plaque principale. On voit la ligne électrique avec sa DB25 Mâle qui relie les 17 bandes cuivrées verticale à la logique de la machine. On peut noter également que les renforts constitués de profilés en E ont leurs vis et leurs écrous de liaison freinés avec du vernis à ongles. (Zones de couleur rouge Bordeaux.) La deuxième photographie IMAGE 49.JPG montre l’autre coté de la Contre-Matrice achevée, avec bien visibles les 16 sillons « creusés » sur la plaque cuivrée pour matérialiser les 17 bandes verticales isolées électriquement les unes des autres. Il importe de noter que les deux guides pour les feuilles perforées sont écartés d’environ 1,5mm pour pouvoir les faire glisser verticalement. De ce fait ces dernières ne touchent pas la face cuivrée. Les deux bandes conductrices latérales ne sont donc absolument pas en liaison électrique avec l’ensemble métallique qui est relié à GND, c’est à dire la masse générale de la Machine.

Gros plan sur la photographie d’IMAGE 50.JPG sont disponibles à gauche la glissière prismatique de guidage 26 et à droite le flanc latéral 25 de la Contre-Matrice. Les éléments des quatre glissières prismatiques tels que 28 sont débités dans du profilé aluminium en U de 22,5mm x 10mm x 1,5mm. Les raidisseurs 38 sont quand à eux constitués de profilés en E de 16mm x 10mm x 1,3mm. Les deux guides 24 pour les feuilles perforées sont taillés dans de la cornière de 10mm x 10mm x 1mm et les deux flancs latéraux 29 dans de la cornière en Duralumin de 35,5mm x 19,5mm x 1,5mm. Tous ces profilés en alliage léger sont approvisionnés dans un magasin de bricolage local et présentent une longueur d’un mètre.

Les photographies d’IMAGE 51.JPG à IMAGE 54.JPG concernent la même zone qui décrit la liaison entre un profilé en E de renfort 38 et la plaque métallique verticale 35. La vue IMAGE 51.JPG montre la préparation des trous fraisurés dans lesquels les têtes des vis F90 40 de liaison entre 38 et 35 sont noyées et ne doivent pas dépasser, comme on peut le vérifier sur IMAGE 52.JPG, car sur cette surface de 35 la plaque cuivrée 23 vient en contact. Quand on assemble les raidisseurs 38 sur la plaque 35, les boulons 40 sont freinés avec du vernis à ongles, ici de couleur rouge, ce que montrent IMAGE 53.JPG et IMAGE 54.JPG. Les têtes des six vis 37 qui assurent la liaison entre la plaque cuivrée et la structure 35 ne doivent pas dépasser non plus pour que le libre passage des feuilles perforées soit assuré. Dans la préparation mécanique du circuit cuivré 23 les six trous sont « abondamment » chanfreinés, particulièrement observable sur IMAGE 55.JPG et sur IMAGE 56.JPG qui en outre présente bien visibles les guides 24.

Quelques précisions de plus.

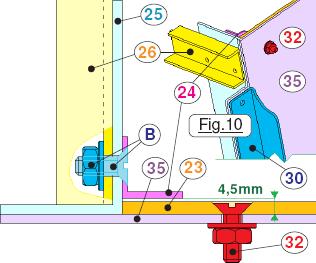

Techniquement il importe de respecter simultanément plusieurs contraintes exigeant des usinages précis. Latéralement la feuille de programmation doit glisser « sans jeu » dans le guide vertical raison pour laquelle 24 sur la Fig.10 devra se trouver à environ 4,5mm de la contre plaque en aluminium 35. La plaque cuivrée 23 de la Contre matrice matérialisant des bandes conductrices verticales doit se positionner parfaitement latéralement et en hauteur par rapport à la grille des 561 palpeurs. Le corps de ce sous-ensemble est constitué de la plaque d’aluminium 35 de 1,5mm d’épaisseur dont le comportement à la flexion est très insuffisant pour résister aux efforts de 341N mentionnés dans le tutoriel. Des raidisseurs verticaux sont donc nécessaires pour s’opposer à ce type de contrainte. On peut observer en 30 l’un de ces raidisseurs se trouvant vers l’extérieur et servant de support à la Tirette. Latéralement on se contentera de répartir sur « la surface active » six zones de pressages sur lesquelles viendront agir les leviers amplificateur d’efforts. D’un coté de la Contre matrice les têtes des vis des boulons B du guide 24 sur les cornières 25 sont noyées dans des fraisurages. Pour laisser le libre passage des feuilles perforées dans le lecteur des programmes, les têtes des vis 32 de liaison de la plaque cuivrée 23 sur la plaque d’aluminium 35 sont également noyées dans des fraisures à 90°. Noter au passage que les boulons de liaison B sont décalés en hauteur sur 26 et sur le guidage de la structure de la Matrice pour ne pas interférer lors des déplacements. (Voir la Fig.12)

Techniquement il importe de respecter simultanément plusieurs contraintes exigeant des usinages précis. Latéralement la feuille de programmation doit glisser « sans jeu » dans le guide vertical raison pour laquelle 24 sur la Fig.10 devra se trouver à environ 4,5mm de la contre plaque en aluminium 35. La plaque cuivrée 23 de la Contre matrice matérialisant des bandes conductrices verticales doit se positionner parfaitement latéralement et en hauteur par rapport à la grille des 561 palpeurs. Le corps de ce sous-ensemble est constitué de la plaque d’aluminium 35 de 1,5mm d’épaisseur dont le comportement à la flexion est très insuffisant pour résister aux efforts de 341N mentionnés dans le tutoriel. Des raidisseurs verticaux sont donc nécessaires pour s’opposer à ce type de contrainte. On peut observer en 30 l’un de ces raidisseurs se trouvant vers l’extérieur et servant de support à la Tirette. Latéralement on se contentera de répartir sur « la surface active » six zones de pressages sur lesquelles viendront agir les leviers amplificateur d’efforts. D’un coté de la Contre matrice les têtes des vis des boulons B du guide 24 sur les cornières 25 sont noyées dans des fraisurages. Pour laisser le libre passage des feuilles perforées dans le lecteur des programmes, les têtes des vis 32 de liaison de la plaque cuivrée 23 sur la plaque d’aluminium 35 sont également noyées dans des fraisures à 90°. Noter au passage que les boulons de liaison B sont décalés en hauteur sur 26 et sur le guidage de la structure de la Matrice pour ne pas interférer lors des déplacements. (Voir la Fig.12)

Compensation du jeu latéral dans le guidage en translation rectiligne.

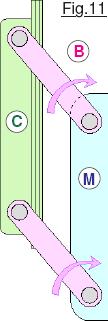

Comme déjà précisé dans le préambule à ce didacticiel, les guidages en translation ont été éliminés au profit des liaisons pivot bien plus facile à réaliser avec des outillages de bricoleur du Dimanche. Pour concevoir le mécanisme d’approche de la Contre-Matrice C vers la structure de la matrice M (Voir la Fig.11) une rotation par des biellettes B a été sérieusement envisagée. Cette approche a été définitivement abandonnée, car elle présentait bien trop d’inconvénients rédhibitoires :

Comme déjà précisé dans le préambule à ce didacticiel, les guidages en translation ont été éliminés au profit des liaisons pivot bien plus facile à réaliser avec des outillages de bricoleur du Dimanche. Pour concevoir le mécanisme d’approche de la Contre-Matrice C vers la structure de la matrice M (Voir la Fig.11) une rotation par des biellettes B a été sérieusement envisagée. Cette approche a été définitivement abandonnée, car elle présentait bien trop d’inconvénients rédhibitoires :

• Le mouvement final présente un glissement vertical parasite. (Usure de 23.)

• Huit articulations auraient cumulé trop de jeux parasites. (Mouvement « bancal ».)

• Même avec des biellettes B courtes, l’encombrement est prohibitif.

• Le système amplificateur d’effort était trop complexe et trop volumineux.

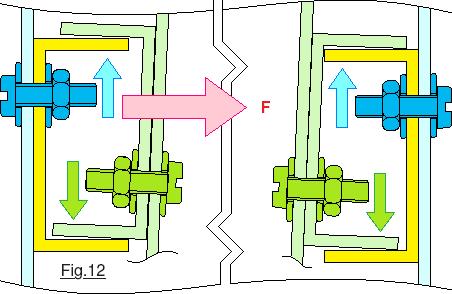

Par voie de conséquence, il a été envisagé de réaliser un guidage en translation rectiligne avec quatre glissières disposées diagonalement. Cette solution qui engendre des portées surabondante impose des orientations et des positionnements précis pour les éléments « critiques ». La technique adoptée est schématisée sur la Fig.12 qui caricature un peu la géométrie réelle. Sur ce schéma, le sous-ensemble mobile de la Contre-Matrice est entièrement colorié en vert pour le distinguer facilement. Par ailleurs les petites flèches vertes et bleues servent à mettre en évidence le décalage vertical obligatoire entre les boulons sur la structure fixe et ceux de la Contre-Matrice.

Premier constat sur la Fig.12 : Si les glissières ne sont pas à la même hauteur des deux cotés de la structure fixe, la Contre-Matrice sera inclinée. L’exemple schématisé engendre un inclinaison à droite. Par ailleurs, il sera impératif d’avoir la même distance en hauteur pour toutes les glissières.  Enfin, dans le sens transversal il importe de plus que tous les profilés soient bien horizontaux. Ces nombreuses contraintes sont pratiquement impossibles à obtenir simplement par usinage, il sera obligatoire de prévoir des ajustements fins de positions et d’orientations de ces courtes glissières. C’est la raison pour laquelle sur IMAGE 50.JPG les trous sont oblongs et autorisent les ajustements indispensables.

Enfin, dans le sens transversal il importe de plus que tous les profilés soient bien horizontaux. Ces nombreuses contraintes sont pratiquement impossibles à obtenir simplement par usinage, il sera obligatoire de prévoir des ajustements fins de positions et d’orientations de ces courtes glissières. C’est la raison pour laquelle sur IMAGE 50.JPG les trous sont oblongs et autorisent les ajustements indispensables.

Mais ce n’est pas suffisant, car pour pouvoir se déplacer librement, il faut de plus que les glissières bénéficient d’un jeu latéral. Hors ce dernier engendre du

« flou » dans les déplacements, avec pour conséquence directe un positionnement imprécis de la feuille de programme. La solution envisagée pour résoudre cette contradiction consiste à prévoir un jeu suffisant pour le libre glissement de la Contre-Matrice, et de la pousser à droite en F constamment, pour qu’elle se translate avec précision. Ce n’est qu’une fois tout ce mécanisme achevé, que l’on peut repérer la position relative des colonnes de palpeurs, et d’en déduire la position des bandes verticales isolantes sur la plaque cuivrée. Enfin, quand l’ensemble du mécanisme est opérationnel, on peut alors définir avec précision la position des 561 t rous sur le format A4 de la grille à imprimer.

rous sur le format A4 de la grille à imprimer.

Rattrapage du jeu latéral.

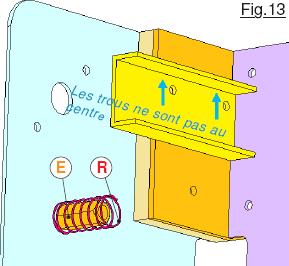

L’idée de base est représentée sur le dessin de la Fig.13 pour exercer un effort tel que celui en F en haut et en bas de la Contre-Matrice. Elle consiste à utiliser deux ressorts R, positionnés en hauteur sur des entretoises E qui leur servent de guide. Ces deux éléments sont montrés respectivement sur IMAGE 57.JPG pour la poussée du haut et sur IMAGE 58.JPG pour celle du bas. Contrairement à la Fig.13 épurée qui ne représente exclusivement que la Contre-Matrice, sur les deux photographies l’unité de lecture est entièrement achevée avec le système amplificateur d’effort en place.

La suite est ici.